親の幸せが子どもの幸せに!日本PTA全国研究大会に学ぶウェルビーイングとは

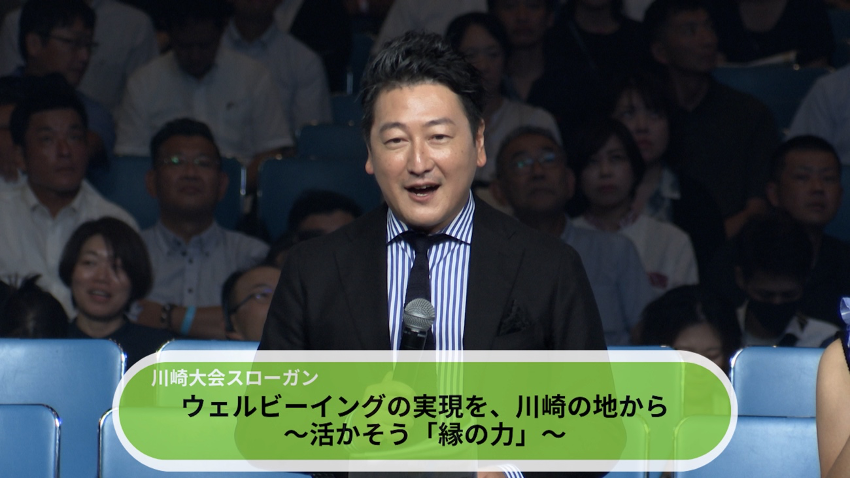

2024年8月23日から24日にかけて、神奈川県川崎市のとどろきアリーナで開催された「第72回日本PTA全国研究大会」。元NHKアナウンサーでフリージャーナリストの堀潤氏が総合司会を務め、「ウェルビーイングの実現を、川崎の地から。〜活かそう『縁の力』〜」を大会スローガンに掲げた本イベントには、約3,000人のPTA会員が参加した。

「地域に持ち帰って明日に向けた力に活かしてほしい」。家庭・学校・地域・人権など社会的課題をPTA会員が2日間かけて考える全国大会。

本イベントは一般社団法人日本PTA全国協議会が主催し、全国各地のPTA会員が集まり、2日間にわたって家庭教育・学校教育・地域連携・人権教育など、さまざまなテーマについてディスカッションを交えながら学んでいく。開催にあたり、沖縄からの参加者はトークを通じて、「自分自身、仕事とプライベートのバランスが崩れているので、ウェルビーイングの中で心身ともに豊かになるために必要なことを、この2日間でいろんな人の話を聞きながら探したいです。もしかしたら、自分とは全然違う答えが出てくるかもしれませんが、とにかく楽しみたいと思います」と、ワクワクした様子を見せていた。

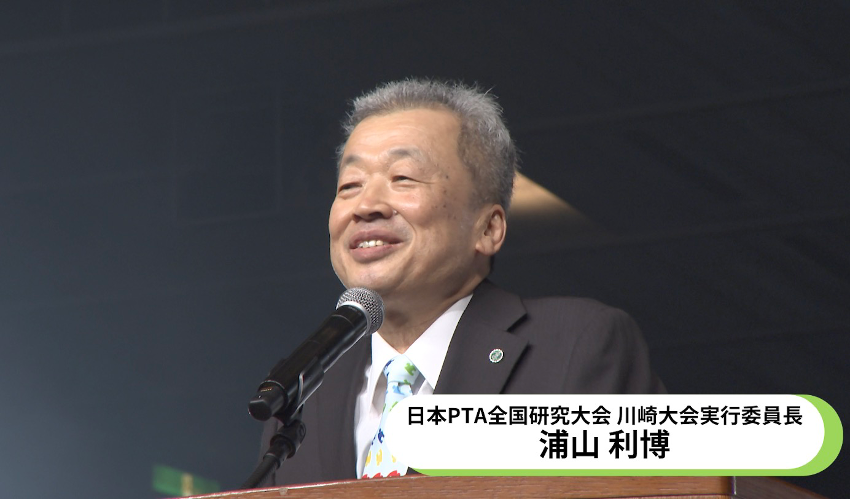

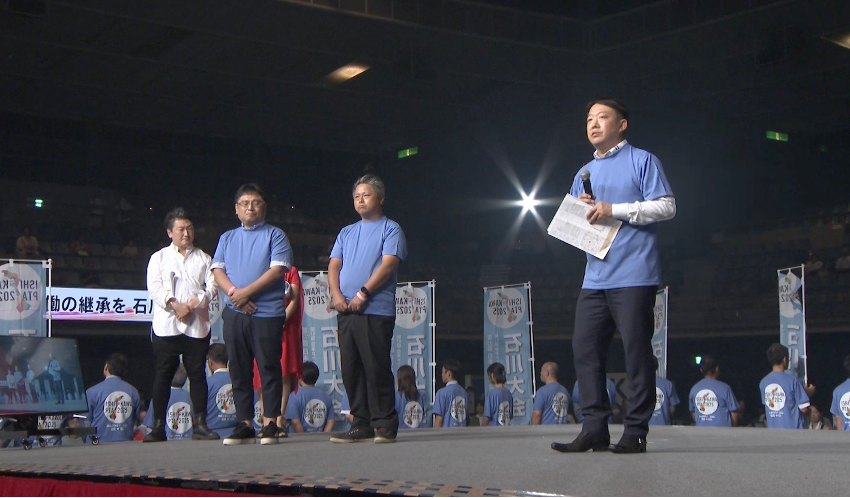

イベントが始まり、一般社団法人日本PTA全国協議会会長の太田敬介氏と川崎大会実行委員長の浦山利博氏が開会の挨拶を行った。特に浦山氏は、「(開催にあたって)最初はほふく前進でした。そこから徐々に走り出し、最後は止められないぐらいの駆け足になっていました。そんな形で準備を必死でやっていきました。ぜひ地域に持ち帰っていただいて、明日に向けて話し合ってみたいということをとても思っています。」と参加者へ熱いメッセージを送った。

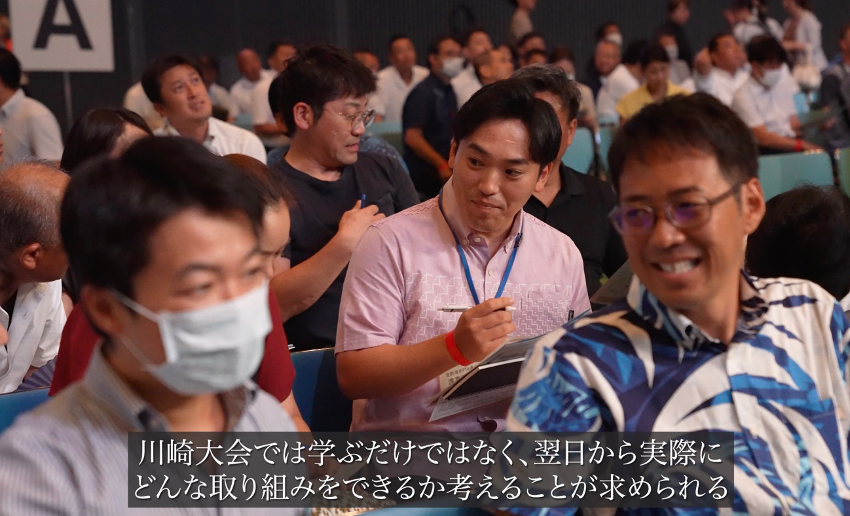

ただ聞くだけではない!お互いの考えを話すグループワークで“縁”を深める

全国大会は例年、講師や登壇者の話を聴講する形で行われてきたが、川崎大会ではそのスタイルに加え、講演の途中や終了後に参加者たちのディスカッションの時間も設けられていた。これはこれまでにない試みであり、グループワークを重ねることで参加者同士の意見交換を促すだけでなく、スローガンにも含まれている「縁」を育むことも狙いの一つとされていた。日本PTA全国協議会の太田会長も「川崎大会におきましては、同一会場で皆が同じ学びを深めていくという、新たなスタイルに挑戦していただいております。」と新しい取り組みに対して期待を寄せていた。

“ウェルビーイング”とは一体何か。豪華な講師たちがウェルビーイングについてのそれぞれの想いを繋ぐ。

新たなスタイルで開催された本大会。しかし、そもそも「ウェルビーイング」とは一体何なのか?言葉自体は耳にしたことがあっても、いまひとつ意味がつかめないという人も多い。だからこそ、講師の話をただ聞くだけでなく、自分たちも一緒に考えることが大切。

最初に登壇した講師は京都大学(人と社会の未来研究院院長・教授)の内田由紀子氏。内田氏はウェルビーイングについて、「何のために生産活動をするのか、働くのかを突き詰めて考えていくと、やはり人間というのは昔から“幸せに生きること”や“人を幸せにすること”を目標にしてきたのだと思います。ですので、ウェルビーイングとは、太古の時代から人間の営みの中で当たり前のように求められてきたものだと言えるでしょう」と語り、ウェルビーイングを私たちの生活に根ざした概念として捉えた。

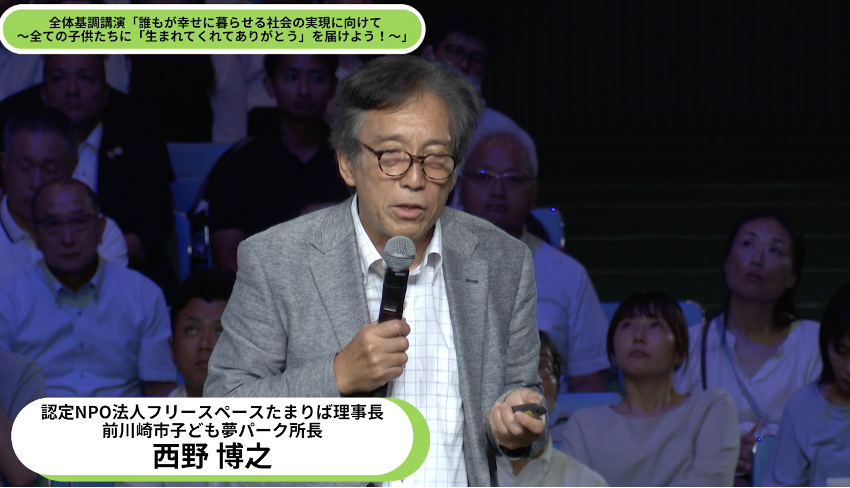

続いて登壇したのは、不登校の子どもや引きこもりの若者が安心して集まれる場を作り、多くのメディアにも出演している西野博之氏(認定NPO法人フリースペースたまりば理事長/前・川崎市子ども夢パーク所長)。「安心できる居場所の中で大丈夫に包まれると、自然と欲が湧いて、自分の頭で考えて自分の足で歩き出す。親だって失敗していいんですよ。子どもが7歳になったら親になって7歳でしょう。親も一緒に子どもと一緒に失敗して。」と、参加するPTA会員に対して「失敗してもいい」ということの大切さを語りかけた。失敗しても「大丈夫」という言葉があれば、誰もが幸せになれる——そんな温かいエールが会場に響いた。

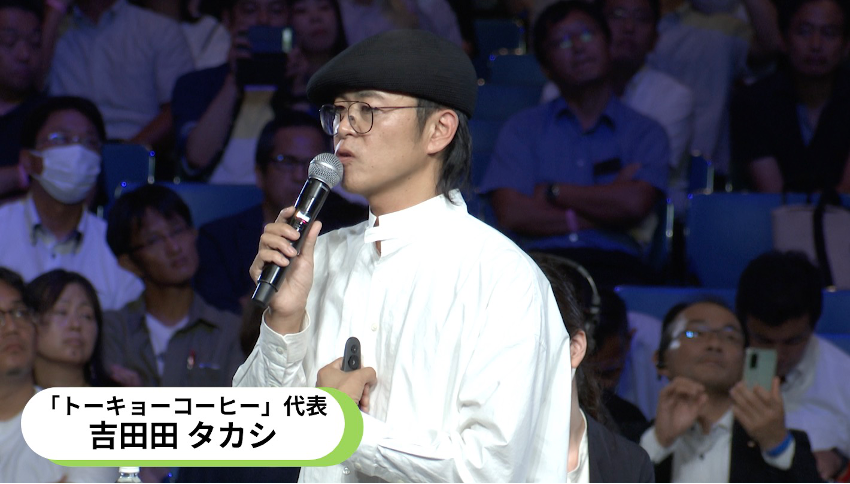

西野氏の講演の中で出た「安心」というキーワードを繋いだのが、DOBERMANというスカバンドのボーカルであり、全国におよそ400拠点で展開する教育や社会問題に取り組む「トーキョーコーヒー」代表の吉田田タカシ氏。

「一番の土台は“安心”と“自信”です。教育が果たすべき最も大切な役割は、“あなたはここにいていい”というメッセージを伝えることなんです。“自分はここに存在してもいいんだ”と思える力。それを無意識の奥深くに、しっかりと柱として築いていくことが必要なんです」と語り、『誰も取り残されない社会』の実現に向けて、教育が果たすべき役割について自身の考えを伝えた。

会場では、吉田田氏の優しい言葉に思わず涙を流す参加者の姿も見られた。大会初日は、登壇者たちが“ウェルビーイング”への想いをリレーのように繋ぎ、参加者一人ひとりに深く考えるきっかけを届けた。

子供の幸せのためにも親は我慢するのではない!親も幸せになることが子供も幸せになることにつながる!

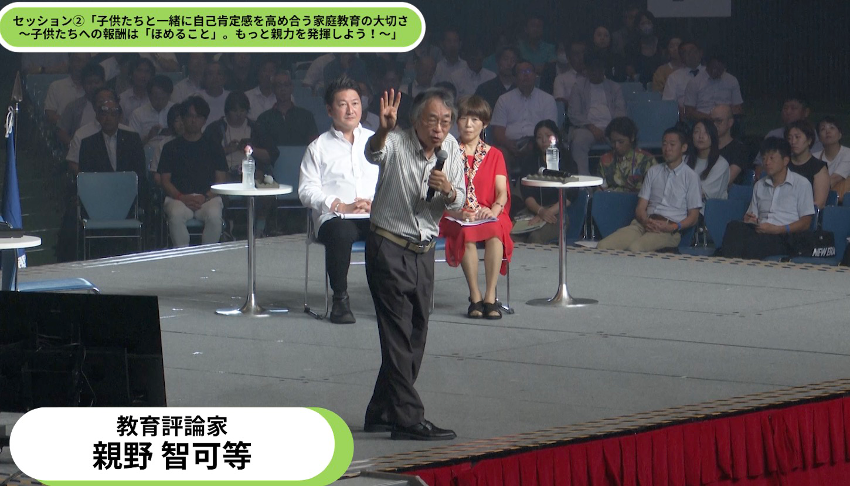

さらに登壇したのは、教育評論家の親野智可等氏。『家庭のウェルビーイング』をテーマに、「子どもの時期に大切なのは、親子関係と自己肯定感。この2つが崩れてしまうと、勉強もしつけも成り立ちません」と語り、子どもの自己肯定感を育む方法として“ほめ写”を紹介した。

日本では、他の先進諸国と比べて自己肯定感の低い子どもが多いと指摘されており、親野氏は“ほめ写”がその改善に非常に効果的だと話す。

方法はシンプルで、子どもの写真をプリントして家の中に飾り、それを見ながら具体的にほめる。これによって、子どもの自己肯定感を自然に育んでいくという新しい子育て習慣。参加者からは、「写真は振り返るときに本当に大切なもの。当時のことが思い出されて、家族みんなが同じ気持ちになれる気がします。PTAのイベントでもたくさん写真を撮るので、私も“ほめ写”を実践してみたいです」といった声も聞かれた。

そして話題は、家庭のウェルビーイングからさらに広がり、「私たちの目指すウェルビーイングの世界」とは何か、という問いへ。

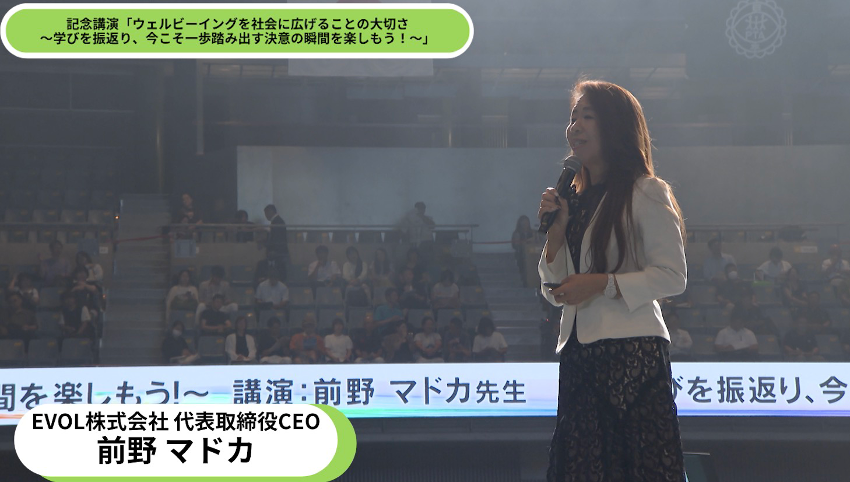

慶應義塾大学大学院研究員であり、一般社団法人ウェルビーイングデザイン理事などを務める前野マドカ氏が登壇した。

「私たちがPTAで楽しく活動すること。それが結果として、子どもたちの幸せにもつながっていくんです。もちろん、大人だけが楽しむための飲み会を開こう、という話ではありません。でも、親の背中を見て子どもは育つ。すべてにおいて、それは変わらないんです」と語り、まず親自身が幸せであることの重要性を強調した。親は“子どものために我慢する”のではなく、“親も一緒に楽しむ”ことこそが、ウェルビーイングな世界をつくる鍵であるというのが、前野氏の考えだ。

その言葉を受け、太田会長はこう語った。「PTAのことをネットで検索すると、ネガティブな情報があふれ、まるでPTAが誰かを苦しめたり、罰を与えているかのような印象を受けることさえあります。でも、PTAで仲間が増えれば増えるほど、先生たちも新しいつながりができていきます。PTAの本質は、平和な日本をつくり、みんなで幸せになること。その原点を、いま改めて見つめ直すことが大切なんです。」

こうして、ウェルビーイングな社会の実現に向けて、多くの学びと対話が交わされた二日間の「第72回日本PTA全国研究大会」は、静かに、しかし力強く幕を閉じた。

会場を後にする参加者に話を聞くと、笑顔でこう語った。「ウェルビーイングって、最初は“幸福”とか、そういう意味の言葉だと思っていました。でも、今回の二日間を通して、自分の中では“縁”なんだと感じました。趣味の縁、仕事の縁、友達や近隣の人、PTAや学校のつながり…その“縁”が広がっていくことが、幸せにつながっていくのかなと。

妻にはちょっと照れくさいですけど、『生きてくれてありがとう』って伝えたいです。子どもにも、『君がいてくれるだけで幸せなんだよ』『お父さんもお母さんも、そして社会も、君を歓迎しているんだよ』って、ぎゅっと抱きしめてあげたいと思いました。」

震災という大きな被害が遭ったからこそできる全国大会にしたい!

2025年は石川県で開催される「第73回日本PTA全国研究大会」に向けて、川崎大会の最後に石川県PTA連合会会長・宇田直人氏が登壇し、挨拶を行った。

2025年に石川県で開催される「第73回日本PTA全国研究大会」に向けて、川崎大会の最後には、石川県PTA連合会会長の宇田直人氏が登壇し、挨拶を行った。

「2024年1月1日、能登半島で大きな地震が発生しました。私たちは全国大会に向けてずっと取り組んできましたが、まさに“あともう少し”というタイミングで地震が起き、残念ながらその準備や検討が一時中断せざるを得ませんでした。

それでも、来年の全国大会はぜひ石川県で開催したいと思っています。

“せっかく”という言葉は使いたくありませんが、大きな被害を受けたからこそ、そこから立ち上がる姿を通じて、特別な全国大会にできると信じています。

皆さんを石川の地で心からお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。」と、震災や豪雨の被災にも負けない強い決意で8月の全国大会を成功させる覚悟を述べた。

震災・豪雨で大きな被害が遭ったからこそできる全国大会にしたい!

昨年9月に石川県能登半島で発生した豪雨災害。地震から復興に向け、歩みを進めている最中での水害であった。全国大会の総合司会を務めた堀潤氏は、すぐに能登半島に足を運び、その被害について取材を行った。

また10月には石川県能登町でPTAの発表会が行われた。度重なる災害に見舞われた奥能登で、PTA活動が地域の防災や復旧復興に大きな役割を果たしていた。参加者に話を伺うと「出来ることが子どもたちのためになって、子どもたちのために何かができればいいかなって思います」や「まさか1年に2回もという。そういうことは全く予想していなくて、何よりも子どもたちが2度も恐怖を感じるというのは、何か親としてはすごくいたたまれない気持ちになります。何か悪いことをしたのかなという。なぜ“能登だけが”という思いが非常にありますけれども、でも乗り越えて前に進みます。負けません。」と災害に屈しない想いを語られました。

そして最後に宇田会長は「いざというときにPTAがどう動いたか。PTAという組織が地域のコミュニティにどう根ざしていて、どう動いた。これからどう動いていくかという話をさせていただいたり、聞いていただく。それを持ち帰ってもらうような全国大会になればいいな思います。」と石川県だからできる全国大会の実現に向けて強い意志を見せた。・

ウェルビーイングを実践するための議論こそ世界が必要としている。

全国大会の総合司会を務め、昨年の10月に石川県能登半島へ自ら取材を行なった堀潤氏に、大会を通してウェルビーイングとは何か。また能登半島に取材に行って感じたことを伺った。

「“子どもたちが笑顔であるために、まず、大人たちがしっかりと幸せを感じられる活動にしていきたい。”川崎大会を通じて語られたウェルビーイングを実践するための様々な議論は、いま世界が必要としている、平和と安定のための対話の時間だと感じました。疑心暗鬼が分断をうみ、分断が排除、排斥、やがて暴力に。子どもたちが見せつけられてきた大人たちの負の行動こそ根幹からあらためなくてはならないと強く感じる大会でした。石川県のPTAのみなさんの子を思い、地域を守ろうと奮闘する姿に、力をもらいました。PTAの皆さんの活動をこれからも追っていきたいと思います。」とジャーナリストとして日本PTA全国協議会の活動についてこれからも取材をする決意を語られた。

【2日間行われた第72回日本PTA全国研究大会川崎大会ダイジェスト】

【日本PTA全国協議会太田会長&日本PTA全国研究大会川崎大会浦山実行委員長インタビュー】

-240x240.jpg)